|

Обнаружили предел человеческого воображения

|

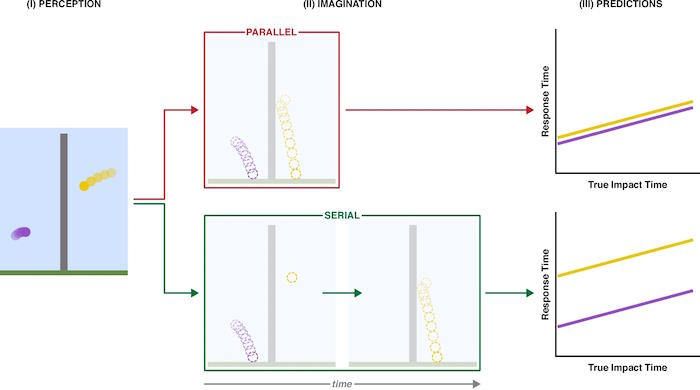

| У людей есть пределы возможностей при отслеживании объектов при непосредственном восприятии. Но сколько объектов люди могут отслеживать в своем воображении? В девяти предварительно зарегистрированных экспериментах (всего N = 313) мы исследовали пределы возможностей при мысленном моделировании движения объектов перед мысленным взором. В новом задании по отслеживанию воображаемых объектов участники продолжают движение анимированных объектов в своем воображении до заранее определенной точки. При отслеживании одного объекта в воображении (эксперимент 1а) участники дают оценки в соответствии с реальной ситуацией. Но при воображении двух объектов (эксперимент 1b) поведение существенно меняется: ответы лучше всего соответствуют предсказаниям последовательной модели, которая моделирует только один объект за раз, в отличие от Параллельной модели, которая моделирует объекты в тандеме. Серийное узкое место не связано с ограничениями реакции/двигательной активности (эксперимент 2) и уменьшается, но не устраняется, за счет добавления чрезвычайно сильных групповых сигналов (эксперимент 3). Дополнительные исследования подтверждают, что серийность обнаружена для натуралистической окклюзии (эксперимент 4) и сверхупрощенной физики (эксперимент 5) и не связана с такими факторами, как шум или отсутствие мотивации (эксперименты S1-S3). В целом, мы обнаруживаем, что способность перемещать воображаемые объекты, скорее всего, ограничена одним объектом за раз. |

|

| Мы можем удержать в памяти не так много информации. Хорошо изученный пример - ограниченная способность отслеживать объекты в визуальной сцене. Многочисленные исследования, в которых использовалась парадигма отслеживания множества объектов (MOT1), проверили, насколько хорошо люди отслеживают движущиеся объекты, и обнаружили, что отслеживание ограничено несколькими объектами2,3,4,5, при этом продолжаются важные дискуссии относительно точных ограничений и их происхождения6,7,8,9. Эти ограничения были очень подробно рассмотрены при непосредственном восприятии, но что, если объекты движутся не перед глазами, а перед мысленным взором? Каковы пределы перемещения объектов в воображении? |

| Способность людей отслеживать объекты выходит за рамки непосредственного восприятия, хотя точная динамика отслеживания невидимых объектов или прогнозирования будущих траекторий все еще обсуждается. В рамках парадигмы MOT несколько исследований показали, что люди не экстраполируют траектории для отслеживания закрытых объектов10,11, по крайней мере, в большинстве случаев (исключение см. в ссылке 12), а вместо этого используют эвристику. С другой стороны, основное современное направление исследований предполагает, что люди используют "мысленное моделирование" для физического предсказания или вывода, предлагая людям шаг за шагом воспроизводить траектории объектов в своем воображении13,14,15,16. Этот подход объясняет, как люди рассуждают о динамике объектов в самых разных случаях17,18. В то время как продолжаются дискуссии об отклонении людей от чистой симуляции 19,20,21, здесь мы берем за отправную точку идею о том, что люди могут мысленно моделировать движение объектов и используют этот процесс для прогнозирования, отслеживания и обоснования движения тел, а также о том, что это моделирование является ограниченный. Учитывая эту отправную точку, нашей целью было проверить, можно ли представить будущие траектории движения объектов более чем для одного объекта одновременно. |

| По сравнению с большим объемом исследований, в которых изучаются пределы возможностей обработки информации, доступной непосредственному восприятию, мало что известно о возможностях отслеживания воображаемых объектов. Хотя недавние важные исследования в области ментальных образов начали демонстрировать, что добавление большего количества объектов к воображаемой статичной сцене увеличивает сложность задачи, что отражено в субъективных отчетах людей и их точности22,23, это не определяет пределов возможностей моделирования динамики объектов в воображении. Чтобы проверить это, мы разработали новую задачу отслеживания воображаемых объектов. В этом задании участники смотрят анимированные сцены, в которых объекты перемещаются до момента паузы. Участников просят продолжить движение объектов в своем воображении и оценить время достижения различных результатов. Мы сосредоточились на сроках, в отличие от других зависимых показателей, таких как точность определения местоположения (которая была тщательно изучена и подтверждена в предыдущей работе по интуитивной физике, но не определяла пределов пропускной способности), по двум причинам: это позволяет избежать требований к последовательному реагированию и приводит к количественно и качественно отличным прогнозам в моделях различной вместимости. |

| Мы сравнили эффективность людей в отслеживании воображаемых объектов с помощью двух вычислительных моделей, которые реализуют различные гипотезы о пределах возможностей мысленного моделирования (см. рис. 1). Согласно параллельной модели, люди могут мысленно перемещать несколько объектов одновременно. Согласно последовательной модели, люди продвигаются только к одному объекту за раз, разворачивая траекторию одного, прежде чем вернуться к разворачиванию траектории другого. Последовательная модель предсказывает, что каждый дополнительный объект по-разному увеличивает общее время отслеживания воображения, задерживая реакцию людей на объекты, которые позже будут представлены мысленно. Мы отмечаем, что возможно несколько различных подтипов последовательных моделей: люди могут имитировать движение одного объекта в течение нескольких шагов, затем переключаться на другой объект, а затем снова возвращаться к первому. Хотя последовательная модель, которая перемещает каждый объект на несколько шагов за раз, может априори показаться привлекательным решением для того, как люди должны мысленно моделировать объекты, мы обнаруживаем, что она полностью расходится с данными всех наших исследований. Более того, хотя чередующаяся модель может показаться чем-то средним между полностью последовательной моделью и параллельной, ее количественные прогнозы не отражают ничего похожего на усреднение двух "крайних значений’. Поскольку модель с чередованием явно не соответствует нашим данным и из-за ее неинтуитивных прогнозов, основной текст посвящен последовательной модели, которая сначала полностью перемещает один объект, а затем переходит к следующему, но полный анализ и рассмотрение последовательных моделей с чередованием смотрите в дополнительном примечании 3 и в обсуждении. Мы подчеркиваем, что как параллельная, так и последовательная модели "поддерживают" одинаковое количество объектов. Предел возможностей, который мы изучали, касается мысленного моделирования динамики объектов, и это не тот случай, когда серийная модель пренебрегает существованием объекта при перемещении другого объекта вперед во времени. |

| Здесь следует подчеркнуть важный момент, который следует за аналогичной дискуссией в классической литературе по отслеживанию: поиск того, что выглядит как "параллельный" процесс, может быть трудно однозначно интерпретировать в пользу параллельной обработки, поскольку некоторые варианты последовательной модели часто могут быть сконструированы для имитации определенного параллельного шаблона (например,, быстрое переключение определенным образом). Однако обратное неверно. Поиск надежного последовательного шаблона стал бы убедительным доказательством того, что мысленное моделирование не выполняется параллельно, и его гораздо сложнее интерпретировать при параллельной обработке. Это не означает, что конкретная серийная модель, которую мы использовали и апробировали здесь, может полностью охватить вычисления в сознании людей во всех ситуациях. Скорее, простая серийная модель тестирует и подтверждает уникальные предсказания узкого места для отдельного элемента и является отправной точкой для дальнейших серийных моделей. Мы вернемся к этому вопросу в ходе обсуждения. |

| В ходе девяти предварительно зарегистрированных экспериментов мы изучили пределы способности людей мысленно моделировать будущие траектории движения объектов. В качестве контрольного примера мы сначала проверили, насколько точно люди отслеживают время воображаемой траектории движения отдельного объекта (эксперимент 1а). Следующим и наиболее важным, мы рассмотрели отслеживания народный двух предметов в воображении (эксперимент 1б), и сравнил их поведение с прогнозами на параллельные и Модели последовательного мысленного моделирования. Затем мы продолжили изучение того, влияют ли требования к реакции на ограничения возможностей (эксперимент 2), как закономерности сцены могут помочь преодолеть ограничения возможностей воображения с помощью группировки (эксперимент 3) и как последовательный паттерн обобщается для натуралистической окклюзии (эксперимент 4) и упрощенной физики (эксперимент 5). В дополнительных экспериментах (см. Дополнительное примечание 2) мы подтвердили, что наши результаты не являются результатом воздействия шума (Эксперимент S1), мотивации (Эксперимент S2) или недостатка практики (Эксперимент S3), а дополнительные детальные анализы (см. Дополнительные примечания 1 и 2) подтвердили те же выводы без учета агрегирование данных по участникам, типам движений или влиянию обоих элементов вместе взятых. Наш главный вывод из этих исследований заключается в том, что способность людей перемещать объекты в воображении крайне ограничена. Даже в минимальном случае продолжения траекторий двух простых объектов люди могли одновременно имитировать движение только одного объекта. |

| Источник |